Guru memasuki kelas, namun enam papan tulis masih penuh tulisan dari pelajaran sebelumnya, dan tak ada siswa yang menghapusnya. Sang guru tak berkata apa-apa, hanya perlahan menghapus semuanya hingga bersih.

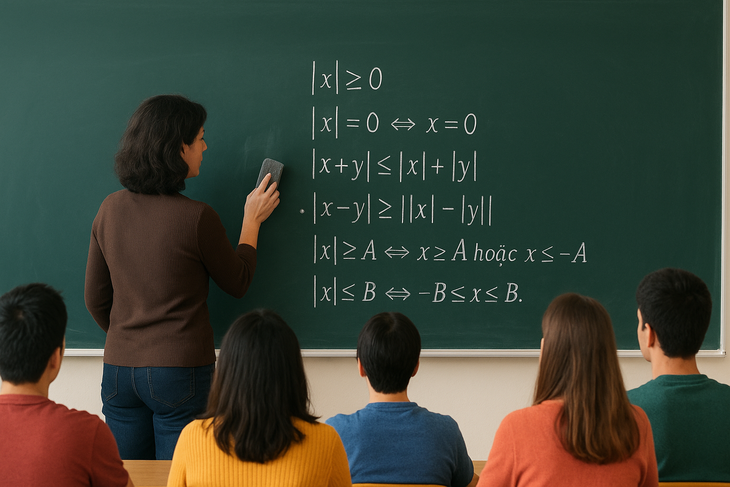

Dalam sebuah kelas pada tahun 2001, di mata kuliah kalkulus, guru memasuki ruangan namun enam papan tulis masih penuh tulisan dari pelajaran sebelumnya, dan tak ada siswa yang menghapusnya. Sang guru tak berkata apa-apa, hanya perlahan, sengaja, dan tenang menghapus semuanya hingga bersih.

Lalu, tanpa sepatah kata cercaan, ia menulis di enam papan tulis yang baru. Setelah selesai, ia menghapus lagi, dan menulis lagi. Para siswa hanya menyalin, berusaha mengikuti kecepatan tulisannya. Di akhir kelas, ia berbalik dan berkata dengan lembut: “Saya ingin mengajarkan kalian semua apa artinya goodwill.” Sejak hari itu, siswa yang duduk di barisan depan, siapa pun yang datang lebih awal ke kelas, akan menghapus papan tulis.

Lebih dari 20 tahun kemudian, kenangan dari ruang kuliah ini dibagikan di halaman pribadi seorang mantan mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Hanoi.

Patut dicatat, selain kesepakatan dan rasa terima kasih atas metode pengajaran guru yang mencakup pengetahuan dan karakter, banyak komentar muncul dengan perspektif yang berseberangan.

Sudut pandang ini berargumen bahwa pengajar seharusnya tidak kesal, mendendam, atau berhitung dengan siswa. Siswa adalah pihak yang masih kurang dan belum matang, itulah mengapa mereka perlu belajar dan butuh guru untuk membimbing. Sang guru terlalu menegaskan otoritasnya, padahal cukup meminta seorang siswa untuk menghapus papan tulis, masalahnya selesai.

Beberapa komentar bahkan menyatakan bahwa karena siswa membayar uang kuliah, mereka “seharusnya tidak harus tunduk pada perintah seperti itu.”

Dengan demikian, apa yang awalnya adalah berbagi kenangan kampus yang nostalgis dan penuh apresiasi, tak terduga berubah menjadi perdebatan.

Satu sisi memuji sang pengajar atas pelajaran halusnya, mengajarkan peserta didik untuk proaktif dan hormat, tidak hanya di lingkungan akademik tetapi juga di luar, ketika mereka melangkah ke kehidupan untuk membangun diri dan karier.

Dan bahwa pengajaran yang tegas seperti itu diperlukan. Karena jika ia hanya memanggil siswa secara acak untuk menghapus papan tulis, para siswa tidak akan meresapi pesannya secara mendalam. Tindakan menghapus papan tulis bukan sekadar kewajiban. Ini tentang semangat kerjasama, kesadaran dalam interaksi sosial.

Sisi lain berargumen bahwa pengajar digaji, dibayar untuk mengajar, siswa membayar uang untuk belajar, jadi “tidak ada yang punya kewajiban menghapus papan tulis untuk siapa pun.”

Pada intinya, perdebatan ini bukan hanya tentang siapa yang harus menghapus papan tulis lama, tetapi juga menunjukkan pergeseran nilai-nilai etika. Ini mencerminkan bagaimana pandangan tentang hubungan guru-murid agak berubah di bawah arus ekonomi pasar.

Dulu, guru adalah simbol pengetahuan dan karakter. Rasa hormat yang diberikan kepada mereka bukan karena mereka memberikan layanan yang baik, tetapi karena mereka menganugerahkan kepada kita cahaya spiritual.

Kini, sekolah beroperasi seperti perusahaan pencetak laba, mengenakan jas bisnis, dan peserta didik disamakan dengan pelanggan. Dan begitu mereka menjadi pelanggan, peserta didik secara alami percaya mereka punya hak untuk memilih, mengevaluasi, dan menilai guru mereka.

Perubahan ini mungkin benar atau salah, tergantung sudut pandang masing-masing—apakah pendidikan itu nirlaba atau murni ekonomi. Tetapi ketika hubungan komersial mengalahkan hubungan moral, kita kehilangan sesuatu yang berharga: goodwill.

Goodwill itu tidak bisa dibeli dengan uang kuliah, juga tidak dirinci dalam kontrak mengajar apa pun.

Goodwill adalah apa yang membuat orang bertindak bukan untuk keuntungan, tetapi karena mereka mengenal kebaikan orang lain. Mungkin, siswa seharusnya menghapus papan tulis bukan karena kewajiban, tetapi dari keinginan tulus untuk ruang kelas yang bersih, ingin berbagi tugas kecil agar guru bisa punya lebih banyak inspirasi untuk pelajaran yang lebih baik. Akan indah jika pengajar mengajar sepenuh hati (baik pengetahuan buku maupun pelajaran tentang interaksi manusia) bukan karena takut dievaluasi, tetapi karena mereka menganggap menyebarkan pengetahuan sebagai misi profesional.

Ketika goodwill menghilang, ruang kelas menjadi tempat tawar-menawar hak. “Saya sudah bayar uang kuliah, mengapa saya harus melakukan ini atau itu selain belajar?” “Saya dibayar sekian sesuai perjanjian, saya hanya perlu mengajar konten ini, konten itu sesuai silabus, tidak perlu mengajar pelajaran hidup.” “Anak saya sudah bayar uang kuliah penuh, saya menuntut layanan pengajaran yang layak.”