Die Lehrerin betrat den Klassenzimmer, doch die sechs Tafeln waren noch voll mit Schrift von der vorherigen Stunde, und kein Schüler hatte sie geputzt. Die Lehrerin sagte nichts, sondern wischte alles langsam und gründlich ab.

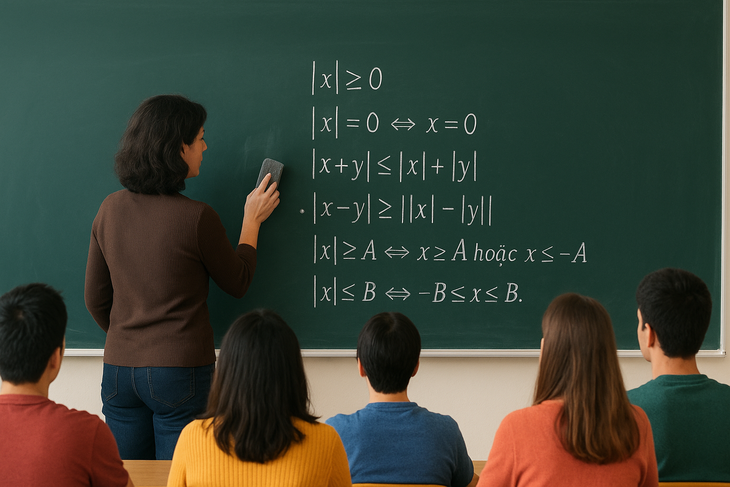

Während einer Analysis-Vorlesung im Jahr 2001 betrat die Dozentin den Raum, doch die sechs Tafeln waren noch vollständig mit Notizen aus der vorherigen Stunde bedeckt. Kein Student hatte sie gereinigt. Ohne ein Wort zu sagen, begann die Lehrerin langsam, bewusst und gelassen, alles abzuwischen.

Anschließend schrieb sie, ohne einen Vorwurf zu äußern, sechs neue Tafeln voll. Als sie fertig war, wischte sie erneut alles ab und begann von Neuem. Die Studenten schrieben einfach mit und versuchten, mit ihrem Tempo Schritt zu halten. Am Ende der Stunde drehte sie sich um und sagte leise: „Ich wollte euch allen zeigen, was guten Wille bedeutet.“ Von diesem Tag an putzten die Studenten in den vorderen Reihen, die früh zum Unterricht kamen, die Tafeln.

Über zwanzig Jahre später wurde diese Erinnerung aus dem Hörsaal auf der persönlichen Seite eines ehemaligen Studenten der Hanoi University of Science and Technology geteilt.

Auffällig war, dass neben Zustimmung und Dankbarkeit für die Lehrmethode der Dozentin, die sowohl Wissen als auch Charakter vermittelte, auch viele gegensätzliche Meinungen geäußert wurden.

Einige Kommentare argumentierten, dass Lehrkräfte nicht genervt, nachtragend oder berechnend gegenüber Studenten sein sollten. Studenten seien diejenigen, die noch unerfahren und unreif sind – genau deshalb müssten sie lernen und bräuchten Anleitung durch Lehrer. Die Dozentin habe ihre Autorität überbetont, obwohl eine einfache Bitte an einen Studenten, die Tafel zu putzen, das Problem gelöst hätte.

Einige gingen sogar so weit zu behaupten, dass Studenten, die Studiengebühren zahlen, „nicht herumkommandiert werden sollten“.

So entwickelte sich die zunächst nostalgische und wertschätzende Erinnerung an eine Campus-Geschichte unerwartet zu einer Debatte.

Die eine Seite lobte die Dozentin für ihre subtile Lektion, die den Lernenden beibrachte, proaktiv und respektvoll zu handeln – nicht nur im akademischen Umfeld, sondern auch im späteren Leben und Beruf.

Ihrer Meinung nach sei eine so strenge Lehrmethode notwendig. Hätte sie einfach einen beliebigen Studenten gebeten, die Tafel zu putzen, wäre die Botschaft nicht so tief verinnerlicht worden. Das Tafelputzen sei nicht nur eine Pflicht, sondern gehe um Kooperationsbereitschaft und Bewusstsein für soziales Miteinander.

Die andere Seite behauptete, Dozenten würden für ihre Arbeit bezahlt, Studenten zahlten für ihre Ausbildung, also „habe niemand die Pflicht, für jemand anderen die Tafel zu putzen“.

Im Kern geht es in dieser Debatte nicht nur darum, wer die Tafel putzen sollte, sondern sie zeigt auch einen Wandel in den ethischen Werten. Sie spiegelt wider, wie sich die Sicht auf die Lehrer-Schüler-Beziehung unter dem Einfluss der Marktwirtschaft verändert hat.

Früher waren Lehrer Symbole für Wissen und Charakter. Der Respekt, der ihnen entgegengebracht wurde, galt nicht einem Service, sondern der geistigen Erleuchtung, die sie vermittelten.

Heute operieren Bildungseinrichtungen oft wie gewinnorientierte Unternehmen, und Lernende werden mit Kunden verglichen. Und als Kunden glauben sie natürlich, das Recht zu haben, ihre Lehrer auszuwählen, zu bewerten und zu beurteilen.

Diese Veränderung mag je nach Perspektive richtig oder falsch sein – je nachdem, ob man Bildung als gemeinnützig oder rein wirtschaftlich betrachtet. Doch wenn kommerzielle Beziehungen moralische überlagern, verlieren wir etwas Wertvolles: den guten Willen.

Dieser gute Wille lässt sich nicht mit Studiengebühren erkaufen und ist in keinem Lehrvertrag festgehalten.

Guter Wille ist das, was Menschen dazu bringt, nicht aus Berechnung, sondern aus Anerkennung für die Güte anderer zu handeln. Vielleicht sollten Studenten die Tafel nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus echtem Wunsch nach einem sauberen Klassenzimmer putzen, um mit einer kleinen Aufgabe dazu beizutragen, dass der Lehrer mehr Inspiration für eine bessere Stunde hat. Es wäre wunderbar, wenn Dozenten voller Hingabe lehrten – sowohl Fachwissen als auch Lektionen fürs Leben – nicht aus Angst vor Bewertungen, sondern aus der Überzeugung, dass die Weitergabe von Wissen eine berufliche Mission ist.

Wenn der gute Wille verschwindet, wird das Klassenzimmer zum Ort des Rechtsstreits. „Ich habe Studiengebühren gezahlt, warum sollte ich noch dies oder das tun außer lernen?“ „Ich werde nach Vereinbarung bezahlt, ich muss nur diesen Lehrstoff vermitteln, jenen Inhalt laut Lehrplan, Lebenslektionen sind nicht nötig.“ „Mein Kind hat volles Schulgeld bezahlt, ich erwarte Lehrleistungen, die es wert sind…“