Pourquoi la Chine est-elle considérée comme un acteur actif dans la formation de la mondialisation ?

L’« Échange Soie-Argent » désigne la relation de flux de soie et d’argent formée par le commerce entre la Chine et les pays occidentaux du XVIe au XVIIe siècle.

Durant cette période, d’innombrables marchands, marins et migrants voyageaient chaque année entre le Fujian, en Chine, et Acapulco, au Mexique, à bord de galions suivant les rythmes des moussons et des courants océaniques. Ils transitaient par Macao, en Chine, et Manille, aux Philippines, transportant des trésors chinois comme la soie et la porcelaine vers les Amériques et rapportant de l’argent américain en Chine.

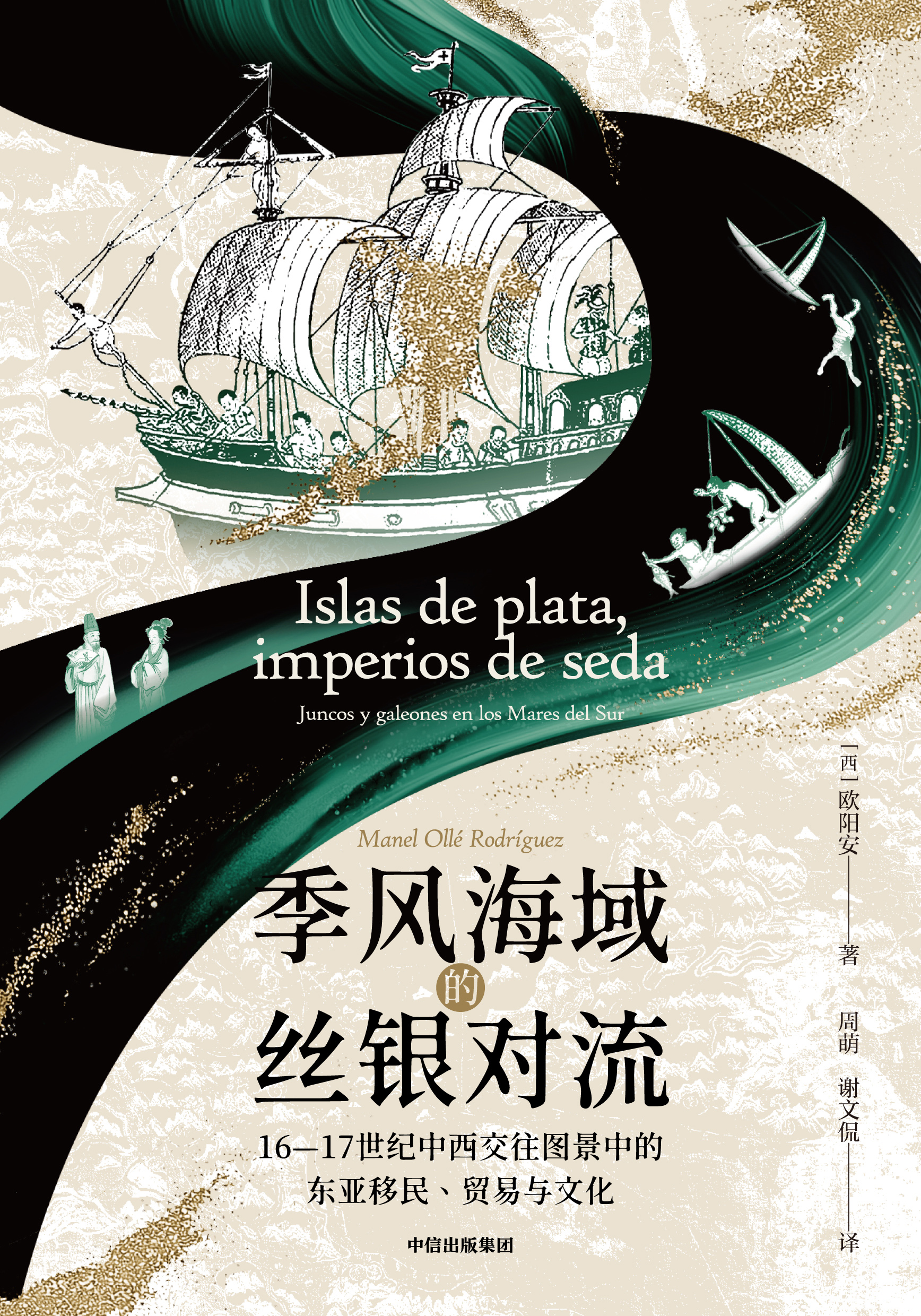

Un sinologue espagnol a étudié cette histoire et a écrit le livre « L’Échange Soie-Argent dans les mers de la mousson : Migration, commerce et culture en Asie de l’Est dans les relations sino-occidentales des XVIe-XVIIe siècles ». Le livre révèle comment les pays asiatiques, en particulier la Chine, ont activement participé à façonner la mondialisation par le commerce, la culture et d’autres interactions.

Le sinologue a récemment évoqué cette histoire de la participation de la Chine au commerce international et a partagé ses réflexions sur la position économique actuelle de la Chine.

Le résumé de l’interview suit :

Question : L’ouverture de nouvelles routes maritimes durant l’Âge des Explorations a rendu les activités commerciales de plus en plus actives, surtout en Asie. Comment le « hub asiatique » du commerce mondial s’est-il formé ?

Réponse : À cette époque, les marchands du Fujian apportaient des produits manufacturés à Manille, aux Philippines, démontrant des niveaux de développement élevés en matière de technologie, d’organisation et de commerce. Vivaient à leurs côtés à Manille des Japonais, des Indiens, des Français, des Britanniques, des Italiens et des populations indigènes de l’île.

Le fonctionnement de la route commerciale du Galion de Manille, de Yuegang à Zhangzhou en Chine vers Manille, aux Philippines, puis vers Acapulco, au Mexique, a attiré des navires marchands des ports asiatiques à converger vers Manille, rendant le réseau commercial de la région très actif et augmentant significativement le volume du commerce mondial.

Question : Le Fujian, situé sur la côte sud-est de la Chine, possède de nombreux ports et une longue tradition commerciale. Votre livre détaille les activités commerciales des marchands du Fujian à Manille aux XVIe-XVIIe siècles. Quel rôle ont-ils joué dans les connexions du commerce mondial ?

Réponse : Au XVIe siècle, les marchands du Fujian ont profité de l’assouplissement progressif des restrictions maritimes pour ouvrir des routes commerciales vers Manille. Bien que l’Espagne et la dynastie Ming n’aient pas réussi à conclure un accord commercial officiel, ces marchands et migrants du Fujian ont étroitement connecté Manille avec le sud-est de la Chine.

Auparavant, le commerce maritime est-asiatique était surtout confiné à une portée régionale. Cependant, la demande de la dynastie Ming pour l’argent coïncidait avec les activités minières de l’Espagne dans les Amériques, entraînant ainsi des changements dans les modèles de commerce mondial. Pendant ce temps, la soie et la porcelaine chinoises sont rapidement devenues des produits de luxe très recherchés sur les marchés internationaux. Les marchands du Fujian ne se contentaient pas de faire du commerce ; certains se sont également installés à Manille. À la fin du XVIe siècle, les échanges économiques entre les Espagnols et les marchands du Fujian étaient très rentables.

Question : Quel rôle le système commercial de « l’Échange Soie-Argent » a-t-il joué dans la formation du paysage économique mondial de l’époque ?

Réponse : Le commerce international des métaux précieux et des biens de luxe a intensifié la concurrence entre les puissances européennes, donnant naissance à des tendances de mondialisation. L’Espagne et le Portugal ont progressivement perdu leurs positions dominantes, remplacés par les Pays-Bas et la Grande-Bretagne en ascension.

Le commerce interculturel impliquait non seulement des intérêts économiques, mais nécessitait aussi de comprendre les caractéristiques culturelles des différentes régions, ainsi que les modes de consommation et de production, tout en respectant la diversité et la complémentarité. L’échange transocéanique de la soie et de l’argent a non seulement favorisé la navigation au long cours, mais a aussi entraîné un échange culturel sans précédent, différentes idées, croyances, technologies, littératures et coutumes commençant à circuler et à se répandre mondialement.

À cette époque, la région de la mousson est-asiatique entrait dans une période de développement commercial. Les groupes de marchands maritimes de divers endroits convergeaient vers les mêmes ports, s’engageant à la fois dans la concurrence et la coopération. Manille attirait non seulement les navires marchands chinois, mais aussi les vaisseaux en provenance d’autres régions.