Le professeur entra dans la salle de classe, mais les six tableaux noirs étaient encore couverts d’écritures du cours précédent, et aucun étudiant ne les avait effacés. Le professeur ne dit rien, se contentant de tout effacer lentement jusqu’à ce qu’ils soient nets.

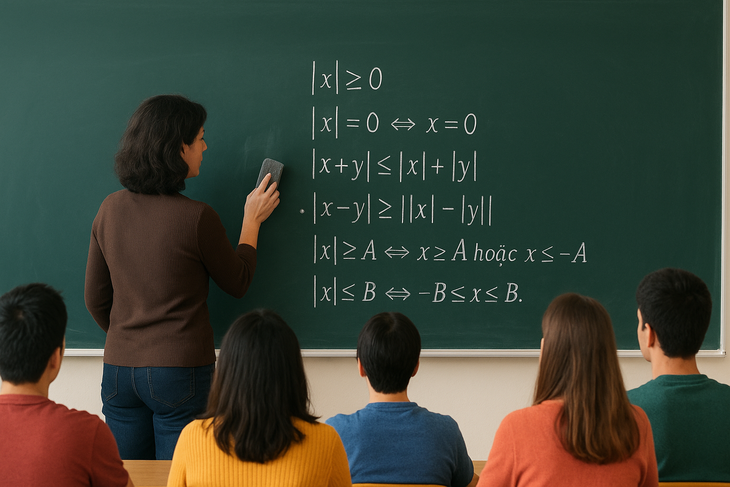

Lors d’un cours en 2001, dans un cours de calcul, le professeur entra dans la salle de classe mais les six tableaux noirs étaient encore pleins d’écritures de la leçon précédente, et aucun étudiant ne les avait effacés. Le professeur ne dit rien, effaça seulement tout, lentement, délibérément et calmement, jusqu’à ce qu’ils soient nets.

Puis, sans un mot de reproche, elle écrivit sur six nouveaux tableaux. Quand elle eut terminé, elle effaça à nouveau, et écrivit encore. Les étudiants se contentaient de copier, essayant de suivre son rythme d’écriture. À la fin du cours, elle se retourna et dit calmement : « Je voulais vous apprendre à tous ce que signifie la bonne volonté. » À partir de ce jour, les étudiants assis aux premiers rangs, ceux qui arrivaient tôt en cours, effaçaient les tableaux.

Plus de 20 ans plus tard, ce souvenir de l’amphithéâtre a été partagé sur la page personnelle d’un ancien étudiant de l’Université des Sciences et Technologies de Hanoï.

Notamment, parallèlement à l’accord et à la gratitude pour la méthode d’enseignement du professeur, à la fois des connaissances et du caractère, de nombreux commentaires ont offert des perspectives opposées.

Ces points de vue affirmaient que les enseignants ne devraient pas être agacés, rancuniers ou calculateurs avec les étudiants. Les étudiants sont ceux qui manquent et sont immatures, c’est pourquoi ils ont besoin d’étudier et ont besoin que les professeurs les guident. Le professeur affirmait excessivement son autorité, alors que demander simplement à un étudiant d’effacer le tableau aurait résolu le problème.

Certains commentaires suggéraient même que puisque les étudiants paient des frais de scolarité, ils « ne devraient pas avoir à subir d’être commandés comme ça. »

Ainsi, ce qui a commencé comme un partage nostalgique et reconnaissant d’un souvenir du campus s’est transformé de manière inattendue en débat.

Un côté a loué l’enseignante pour sa leçon subtile, apprenant aux apprenants à être proactifs et respectueux, pas seulement dans l’environnement académique mais au-delà, lorsqu’ils sortent dans la vie pour s’établir et faire carrière.

Et qu’un tel enseignement strict est nécessaire. Parce que si elle avait simplement appelé un étudiant au hasard pour effacer le tableau, les étudiants n’auraient pas intériorisé le message profondément. L’acte d’effacer le tableau n’est pas simplement une obligation. Il s’agit de l’esprit de coopération, de la conscience de l’interaction sociale.

L’autre côté soutenait que les enseignants reçoivent un salaire, sont payés pour enseigner, les étudiants paient de l’argent pour apprendre, donc « personne n’a le devoir d’effacer le tableau pour qui que ce soit. »

Essentiellement, le débat ne porte pas seulement sur qui devrait effacer l’ancien tableau, mais nous montre aussi un changement dans les valeurs éthiques. Il reflète la façon dont les perspectives sur la relation professeur-étudiant se sont quelque peu transformées sous le flux de l’économie de marché.

Dans le passé, les enseignants étaient des symboles de connaissance et de caractère. Le respect qui leur était accordé n’était pas parce qu’ils fournissaient un bon service, mais parce qu’ils nous accordaient une lumière spirituelle.

Aujourd’hui, les écoles fonctionnent comme des entreprises génératrices de profit, revêtant un manteau commercial, et les apprenants sont assimilés à des clients. Et une fois qu’ils sont clients, les apprenants croient naturellement avoir le droit de choisir, d’évaluer et de juger leurs enseignants.

Ce changement peut être juste ou faux, selon la perspective de chacun – que l’éducation soit à but non lucratif ou purement économique. Mais lorsque les relations commerciales éclipsent les relations morales, nous perdons quelque chose de précieux : la bonne volonté.

Cette bonne volonté ne peut être achetée avec des frais de scolarité, ni détaillée dans aucun contrat d’enseignement.

La bonne volonté est ce qui pousse les gens à agir non par intérêt, mais parce qu’ils reconnaissent la gentillesse des autres. Peut-être que les étudiants devraient effacer le tableau non par obligation, mais par un désir authentique d’un espace de classe propre, voulant partager une petite tâche pour que l’enseignant puisse avoir plus d’inspiration pour une meilleure leçon. Ce serait merveilleux si les enseignants enseignaient de tout cœur (à la fois les connaissances livresques et les leçons sur les interactions humaines) non par peur de l’évaluation, mais parce qu’ils considèrent la diffusion des connaissances comme une mission professionnelle.

Lorsque la bonne volonté disparaît, la salle de classe devient un lieu où l’on marchande sur les droits. « J’ai payé mes frais de scolarité, pourquoi devrais-je faire ceci ou cela en plus d’étudier ? » « Je suis payé autant selon l’accord, je n’ai besoin d’enseigner que ce contenu, ce contenu comme requis par le programme, pas besoin d’enseigner des leçons de vie. » « Mon enfant a payé la totalité des frais de scolarité, j’exige des services d’enseignement dignes