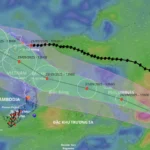

Fin septembre, le typhon Bualoi a causé des dégâts considérables dans les régions du Nord et du Centre… Il est déchirant de constater que des catastrophes comme les inondations soudaines et la montée rapide des eaux due aux fortes pluies continuent de se reproduire.

Chaque année, je me rends souvent dans la région du Nord pour mon travail pendant la « saison des typhons », alors avant de partir, je prête toujours attention aux informations météorologiques. On peut dire que les médias actuels fournissent des avertissements assez rapides sur la vitesse et la sévérité des catastrophes naturelles, offrant ainsi plus d’informations pour la prévention.

Cependant, ces dernières années, les conséquences des catastrophes naturelles sont devenues de plus en plus graves, avec d’énormes pertes en vies humaines et en biens.

Fin septembre, le typhon Bualoi a causé des dégâts considérables dans la région du Nord… Il est déchirant que des catastrophes survenues auparavant continuent de se produire, comme les inondations soudaines et la montée rapide des eaux due aux fortes pluies…

Tout le monde sait que les catastrophes naturelles ne peuvent être complètement évitées ; de nombreux phénomènes naturels échappent au contrôle humain, d’autant plus que le changement climatique devient de plus en plus complexe.

La question est de savoir comment minimiser au maximum les dégâts, assurer la sécurité des personnes et traiter les dommages lorsque les catastrophes naturelles frappent. Une question me vient à l’esprit : pourquoi, avec une science et une technologie de plus en plus modernes, et des alertes précoces rapides, les conséquences des catastrophes naturelles restent-elles imprévisibles, et les pertes en vies humaines et en biens toujours aussi sévères ?

Après les récents typhons, les autorités locales dans de nombreux endroits ont réagi assez rapidement, coopérant avec la population, mobilisant des forces pour traiter les glissements de terrain, dégager les routes et soutenir les habitants. L’État a alloué en urgence des budgets pour soutenir les provinces touchées.

Les populations des zones fréquemment touchées par les typhons et les inondations font face aux catastrophes année après année, leurs ressources matérielles sont donc limitées. Elles manquent des conditions pour mettre en œuvre des mesures d’auto-protection à long terme comme « construire des maisons résistantes aux inondations » et n’ont pas de réserves de nourriture, d’eau potable ou de médicaments avant que les tempêtes et inondations n’arrivent.

L’évacuation des personnes âgées, des enfants ou du bétail reste encore largement spontanée et donc souvent inefficace. Ainsi, l’intervention des autorités est véritablement nécessaire pour les populations en temps de catastrophe.

Il existe des proverbes comme « quand une sœur tombe, l’autre l’aide à se relever », « la feuille intacte enveloppe la feuille déchirée », et même « la feuille déchirée enveloppe la feuille en lambeaux », reflétant la moralité traditionnelle de notre peuple, mettant l’accent sur l’esprit de partage, d’entraide mutuelle et de soutien réciproque dans les moments difficiles et les catastrophes.

Le message intemporel de notre nation est de vivre avec affection et droiture, en sachant se protéger et prendre soin les uns des autres. C’est aussi le cœur de l’esprit d’unité nationale.

Mais le contexte social de ces proverbes remonte à des centaines d’années, dans une société agricole arriérée presque dépourvue d’alertes ou de notifications rapides sur les catastrophes naturelles, au-delà de certaines expériences folkloriques.

Par conséquent, l’approche mentionnée ci-dessus met l’accent sur la réaction à des situations déjà survenues, en prenant des mesures de secours d’urgence et de partage lorsque les incidents sont présents. Ces comportements reflètent une éthique humaine mais montrent aussi une mentalité réactive commune du « c’est fait, c’est fait » : attendre que la catastrophe frappe avant de s’entraider.

En réalité, après toute catastrophe naturelle ou accident, des personnes de nombreux endroits se portent rapidement volontaires pour contribuer avec de la nourriture, des vêtements, de l’argent et des efforts pour les secours.

L’État, les autorités locales, le Front de la Patrie, la Croix-Rouge, les organisations sociales, les entreprises… « se joignent » aussi rapidement à l’effort pour organiser le soutien d’urgence, distribuer les ressources de secours et aider la population à reconstruire sa vie.

Si « quand une sœur tombe, l’autre l’aide à se relever » et « la feuille intacte enveloppe la feuille déchirée » rappellent la compassion après que les catastrophes se sont produites, alors la leçon d’aujourd’hui doit ajouter une nouvelle façon de penser : « La sœur n’est pas encore tombée, l’autre lui tend déjà la main ; la feuille n’est pas encore déchirée, la feuille intacte renforce déjà. » Cela signifie transformer l’esprit d’entraide mutuelle en une responsabilité de prévention, de préparation et de protection mutuelle précoce pour minimiser les scènes récurrentes de « chute » et de « déchirure » chaque année.

C’est précisément la responsabilité des autorités à tous les niveaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de meilleures politiques pour prévenir les risques de catastrophes naturelles et d’accidents ; soutenir des moyens de subsistance durables concernant les sources de revenus et de résidence, ne pas laisser les populations pauvres et vulnérables vivre dans des zones sujettes aux catastrophes sans plans alternatifs.

Cela implique d’éduquer la conscience sur la prévention, les compétences pour répondre aux catastrophes naturelles, savoir comment évacuer et savoir comment protéger les biens avant l’arrivée des tempêtes et inondations.

C’est l’esprit et l’action du partage précoce : organiser les efforts de sauvetage,